Эта книга — первая на русском языке биография Элиаса Лённрота (1802— 1884), внесшего своими классическими книгами, прежде всего «Калевалой», большой вклад в историю финской, карельской и мировой культуры. Лённрот открыл образованному миру сокровища карело-финской народной поэзии. Книга написана доступно, занимательно, и в то же время у нее строго научная основа, в ней использованы интересные архивные материалы и вся обширная исследовательская литература о Лённроте и его эпохе.

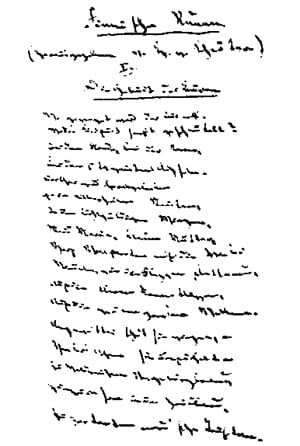

«Элиас Лённрот. Жизнь и творчество»: Карелия; Петрозаводск; 1996

«ГЕРОЙ ДЛЯ ТАЦИТОВА ПЕРА»

Название начальной главы книги об Элиасе Лённроте — «Герой для Тацитова пера» — восходит к словам, сказанным о нем еще полтора столетия тому назад Петром Александровичем Плетневым, русским поэтом и критиком, другом Пушкина и редактором-преемником основанного им журнала «Современник».

Вынесенные в заглавие слова Плетнева взяты из его письма 1848 г. и свидетельствуют по-своему о том, что уже тогда, в середине прошлого столетия, наиболее проницательным людям из числа тех, кому довелось так или иначе соприкасаться с Лённротом и составить о нем мнение, была очевидна неординарность его личности, равно как и значение и масштаб сделанного им. А ведь тогда Лённроту не исполнилось и пятидесяти лет, не успело выйти из печати расширенное издание «Калевалы» 1849 г., ему многое еще предстояло совершить.

Имя Элиаса Лённрота (1802-1884), крупнейшего первооткрывателя карело-финской народной поэзии, представившего ее в своих классических книгах образованному миру, прочно вошло в историю финской, карельской и мировой культуры.

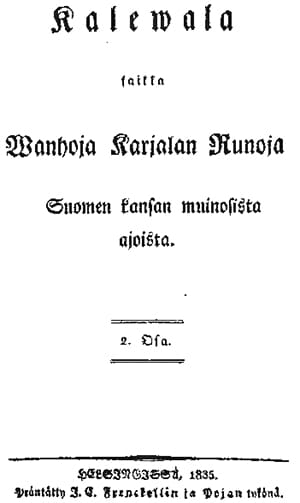

Уже вскоре после первого издания «Калевалы» в 1835 г. о ней заговорили не только в Финляндии, но и в европейских странах. Появились первые переводы «Калевалы», о ней стали писать. В частности, выдающийся немецкий ученый Якоб Гримм, издатель знаменитых сборников народных сказок, признанный авторитет в области фольклора и мифологии, выступил в 1845 г. с большим докладом о «Калевале» в Берлинской академии наук. Доклад был тогда же опубликован на немецком и других языках (в русском переводе он появился в 1846 г. в «Журнале министерства народного просвещения»), что содействовало распространению сведений о «Калевале» среди международной научно-литературной общественности.

В России, в состав которой с 1809 г. входила Финляндия, одним из первых с «Калевалой» и Лённротом познакомился Яков Карлович Грот (1812-1893), а через него и П. А. Плетнев (1792 — 1865), его друг и наставник.

К именам Грота и Плетнева мы еще не раз будем обращаться, в особенности к их обширной переписке, касающейся в значительной своей части Лённрота, «Калевалы» и Финляндии. Переписка Грота и Плетнева была в 1896 г. издана в трех томах на русском языке, а затем она вышла в 1912-1915 гг. в двух томах, с некоторыми сокращениями, на шведском языке в Финляндии. Для финских биографов Лённрота и историков финской культуры, равно как и для нас в данном очерке, переписка Грота и Плетнева представляет первостепенный интерес, она содержит ценнейшие сведения, что называется, из первых рук от непосредственных очевидцев. В течение длительного времени Грот был близко знаком с Лённротом, много общался с ним, вместе путешествовал, гостил в его доме, наблюдал его характер, привычки, запечатлел его внешний облик — и все это засвидетельствовал в своих письмах, статьях, книге-путешествии. Сохранилась и переписка самого Лённрота с Гротом, в человеческом и культурно-историческом отношении не менее ценная и примечательная.

Дело в том, что Я. К. Грот, ставший со временем выдающимся ученым-филологом, действительным членом и вице-президентом Российской Академии наук, ранний и весьма продолжительный период своей научно-преподавательской деятельности провел в Финляндии. В течение двенадцати лет (1841 —1853) он являлся профессором русского языка, литературы и истории Хельсинкского университета. Еще до этого у молодого Грота определился устойчивый литературно-филологический интерес к скандинавской и финской культуре, чему способствовало стечение обстоятельств.

Предки Я. К. Грота были немецкого происхождения, его дед по отцу приехал в Петербург в 1760 г. из Голштинии (Северная Германия) вместе с бароном Н. Корфом и служил лютеранским пастором в Екатерининской церкви, с чего начались контакты Гротов с царским двором. Карл Грот, отец Я. К. Грота, в возрасте 14 лет был приглашен в сотоварищи к юным великим князьям Александру и Константину, чтобы общаться с ними по-немецки; впоследствии он служил чиновником под покровительством барона Корфа. Когда мать Я. К. Грота овдовела, она подала прошение императору Александру I об устройстве двух ее малолетних сыновей в привилегированный Царскосельский лицей, куда полагалось принимать только дворянских отпрысков. Прошение было удовлетворено, и в период 1823-1832 гг. Я. К. Грот учился в лицее. Основанный в 1811 г. лицей должен был готовить преданных монарху гражданских и военных чинов высокого ранга, хотя еще со времен Пушкина, который был в числе первых лицеистов, в юных умах зрели семена вольнодумства. Грот в своих воспоминаниях был не очень высокого мнения об уровне лицейского образования; многого он добился своим собственным прилежанием, во всех классах был первым учеником и окончил лицей с золотой медалью. Случилось так, что почти четверть века спустя, уже после завершения своей профессорской деятельности в Хельсинки, Грот вновь вернулся в Царскосельский лицей, теперь в качестве преподавателя и одновременно наставника детей наследника престола, будущего императора Александра II.

Еще во время учебы в лицее Грот увлекался в основном языками и литературой, и это увлечение продолжалось в годы его чиновной карьеры, плохо с нею уживаясь. Грот настойчиво изучал языки, владел свободно немецким, французским, итальянским и английским, читал в оригинале «Энеиду» Вергилия. Собственную литературную деятельность он начал с поэтических переводов. В начале 1838 г. в «Современнике» П. А. Плетнева был напечатан его перевод байроновской поэмы «Мазепа», и это было началом его многолетнего сотрудничества с журналом, равно как и тесной дружбы с Плетневым. Грот придавал этой дружбе большое значение в своей духовной жизни, через нее он вошел в литературный мир, познакомился со многими писателями, стал постоянным посетителем литературных вечеров, в частности, у князя В. Ф. Одоевского.

Первому знакомству Грота с финской и скандинавской культурой помог случай. В автобиографии он рассказывает, что где-то в середине 1830-х гг. решил заняться для укрепления здоровья верховой ездой и гимнастикой; руководил занятиями «швед Паули», петербургский житель, по-видимому, человек интеллигентный, одолживший Гроту две книги на шведском языке: поэму «Сага о Фритиофе» Э. Тегнера, тогдашней скандинавской знаменитости, и сборник лирических стихотворений в те годы еще молодого, только входившего в силу финляндского поэта Ю. Л. Рунеберга. О тегнеровской поэме Грот был уже наслышан, о ней с похвалой отозвался Гете; в дополнение к шведскому изданию Грот разыскал ее немецкий перевод, а вскоре и сам решил перевести ее на русский язык. С рукописным переводом трех песен из поэмы ознакомился В. А. Жуковский и в письме к Плетневу посоветовал переводчику продолжать работу. (Перевод тегнеровской поэмы был опубликован Гротом в 1841 г. уже в Хельсинки.)

Свою первую поездку в Финляндию Грот совершил в 1837 г. По его рассказу, она была краткой, и ее «главным плодом было убеждение, что я должен еще раз побывать в Финляндии, чтобы хорошенько усвоить себе шведский язык и приготовиться к переводу начатой поэмы». Летом 1838 г. Грот уже на более продолжительное время поехал в Хельсинки, познакомился с поэтом и критиком Фр. Сигнеусом и вместе с ним навестил Рунеберга в городе Порвоо. Это была его первая встреча с Рунебергом; поэт подарил тогда гостю две книги своих стихов. Летом следующего года Грот предпринял очередную поездку в Финляндию, объездил юг страны и две недели гостил у Рунеберга. Тогда же Грот впервые получил представление о «Калевале» — по прозаическому ее переложению на шведском языке, которое ему преподнес хельсинкский профессор истории Г. Рейн.

В печати появились первые статьи Грота на финляндско-скандинавские темы: «Знакомство с Рунебергом» (1839), «О финнах и их народной поэзии» (1840) в «Современнике», «Поэзия и мифология Скандинавии» (1839) в «Отечественных записках».

У Грота крепло желание надолго поселиться в Финляндии, тем более что чиновничья карьера мало прельщала его. На одной из петербургских встреч ему стало известно, что профессор русского языка Хельсинкского университета С. В. Соловьев намеревается оставить свой пост, и Грот готов был занять его место, в чем его поддерживали Плетнев и Жуковский. Но дело с освобождением вакансии откладывалось, и тогда не без влияния Жуковского Гроту было предоставлено место в финляндском статс-секретариате с правом жительства либо в Петербурге, либо в Хельсинки, и Грот выбрал последнее. Формально он числился чиновником по особым поручениям, но в перспективе имелось в виду, что для него будет учреждена должность инспектора по преподаванию русского языка в финляндских училищах; одновременно Плетнев ходатайствовал об открытии в Хельсинкском университете новой вакансии профессора русской истории, литературы и языка, которая предназначалась для Грота. Весной 1840 г. Грот вместе с матерью переселился в Хельсинки и вскоре встретился с Лённротом, а в следующем году он был утвержден в звании профессора.

Следует упомянуть еще о том, что в июле 1840 г. в Хельсинки состоялись празднества по поводу двухсотлетия университета, на которые были приглашены представители всех российских и ряда иностранных университетов. В подготовке и проведении празднеств самое деятельное участие принимал Грот, а в качестве почетного гостя от Петербургского университета на них присутствовал также Плетнев, тогда же познакомившийся с Лённротом. После тех двух недель, проведенных в Хельсинки, Плетневу больше не довелось лично общаться с Лённротом, но состоявшиеся встречи запомнились им обоим. Продолжение знакомства Плетнева с Лённротом и Финляндией происходило уже через письма и статьи Грота.

Оказавшись в Финляндии, Грот проявил себя человеком высокой филологической культуры, постарался овладеть, кроме шведского, также финским языком — в этом случае ему помогали финские знакомые, среди которых он с признательностью упоминает, кроме Э. Лённрота, также М. А. Кастрена, К. А. Готлунда, Д. Э. Д. Европеуса. И эти же люди, по свидетельству Грота, владели русским языком.

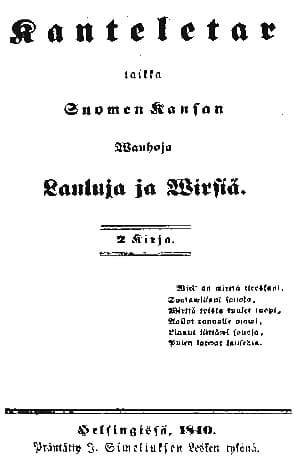

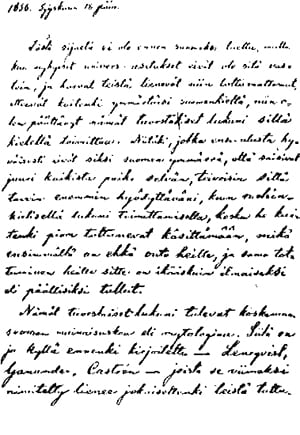

Свою первую встречу с Лённротом Грот описал в письме к Плетневу от 19 июня 1840 г. следующим образом. Встреча состоялась в Хельсинки, на квартире у Лённрота, сопровождающим у Грота был поэт Фр. Сигнеус. Лённрот, читаем в письме, «живет в хорошей части города, но в бедном, красном домишке на дворе. Ласково встреченный им, я увидел в нем человека средних лете огненными глазами, с добродушной улыбкой, с лицом, почти багровым от загара, с приемами неловкими и вовсе не светскими; он одет был грубо, в длинном сюртуке из темно-синего, толстого сукна, но его обращение и речь так безыскусственны и просты, что я тотчас полюбил его от сердца. Он сам, кажется, и не подозревает в себе никакого достоинства и всякого считает выше себя». Грот упоминает, что в жилище Лённрота было много разных образцов народного музыкального инструмента кантеле, много рукописей и что Лённрот подарил ему экземпляр недавно вышедшей в свет первой книги «Кантелетар» с дарственной надписью.

Довольно скоро между Лённротом и Гротом установились доверительные и дружеские отношения. Они переписывались, поскольку их встречи не могли быть частыми. Начиная с 1833 г. Лённрот в течение двадцати лет — вплоть до отъезда Грота из Хельсинки — жил в основном на севере Финляндии, в небольшом городке Каяни, где занимал должность окружного врача. Много времени Лённрот проводил в частых служебных поездках по обширной территории округа Кайнуу, и из Каяни же начинались многие его экспедиции за рунами в российскую Беломорскую Карелию. В Хельсинки Лённрот был только наездами, обычно во время длительных служебных отпусков, которые ему предоставлялись для фольклорно-собирательской и научно-филологической работы.

Сохранилось двадцать писем Лённрота к Гроту и девятнадцать писем Грота к Лённроту. Их переписка относится в основном к 1840-м гг. Чаще всего они переписывались на шведском, реже на русском и финском языках. В своих письмах на русском языке Грот обычно обращался к Лённроту: «Любезный Илья Иванович!» — и это же обращение усвоил Плетнев. Письма Лённрота и Грота свидетельствуют о дружественном и доверительном отношении корреспондентов друг к другу, о стремлении преодолеть языковые и национально-психологические барьеры, о готовности к сотрудничеству и взаимной поддержке.

В письмах из Каяни Лённрот рассказывал Гроту о своих фольклорных поездках, поощрял его занятия финским языком. В письме от 18 ноября 1840 г. Лённрот писал: «Те затруднения, с которыми приходится бороться при изучении чужого языка, особенно велики при изучении финского, в чем виноват отчасти сам язык, отчасти пособия, которые до сих пор не удовлетворительны. Та легкость, с которой ты изучил шведский язык, все же вселяет уверенность, что ты скоро овладеешь и финским языком. А что ты не будешь жалеть затраченных трудов, в этом я желал бы тебя уверить, если бы не боялся быть пристрастным в этом деле».

Лённрот был на десять лет старше Грота и хорошо понимал, что пребывание молодого профессора русской истории и словесности в чужой стране с пробуждавшимся национальным движением могло быть связано и с некоторыми сложностями, — впоследствии Грот действительно с ними столкнулся. Сознавая и допуская это, Лённрот загодя проявлял в письмах предупредительность и деликатность. В письме от 31 августа 1841 г. он писал Гроту: «Желаю тебе хорошо провести время в Хельсинки и надеюсь видеть тебя будущим летом здоровым. Тебе, наверное, встретится немало затруднений и неприятностей на новой твоей должности, но не бойся их — скоро их у тебя не будет, к тому же они полезны в жизни, как соль для пищи». В письмах к Гроту Лённрот обычно посылал приветы Плетневу и общим хельсинкским знакомым.

В свою очередь, в письмах Грота к Плетневу и в его публикациях особый след оставило их совместное с Лённротом путешествие по Финляндии летом 1846 г. Часть пути Грота сопровождал Лённрот. Около десяти дней Грот был его гостем в городе Каяни. Это путешествие и свое пребывание у Лённрота Грот довольно подробно описал в книге «Переезды по Финляндии от Ладожского озера до реки Торнео» (1847). Кстати сказать, эта книга Грота была относительно недавно, в 1983 г., переведена на финский язык в Финляндии как ценный культурно-исторический источник.

В мае 1848 г. Грот снова посетил Лённрота в Каяни. На этот раз он смог пробыть там только один день, и чтобы как-то продлить общение, Лённрот значительную часть обратного пути сопровождал друга. В письмах Грот описал их путевые беседы. Причем необходимо подчеркнуть, что наряду с научно-литературными заслугами Лённрота как собирателя рун и создателя «Калевалы» он чрезвычайно интересовал Грота и Плетнева как самобытная личность, а точнее сказать: и как яркая индивидуальность, и как представитель другого народа. Для Грота и Плетнева это был человеческий характер, тип личности, оформившейся в совершенно иной социальной и национальной среде, с иным жизненным опытом, чем они сами. Более того, как утверждал Грот в одном из писем к Плетневу (от 18 июня 1846 г.), встречи с Лённротом, близкое общение с ним — даже в сугубо бытовом плане — были для него, Грота, чрезвычайно важны в смысле понимания вообще финнов, их национального склада, образа мыслей, психологии, их отношения к самым простым и вместе с тем к самым сокровенным вопросам жизни. Помимо чисто человеческого интереса, Грот в роли посредника между культурами двух народов видел в Лённроте представителя другой, интересующей его культуры. Уже по своему служебному положению Грот сознавал себя как бы послом русской культуры в Финляндии и одновременно изучал культуру страны своего пребывания.

По свежим впечатлениям от встречи с Лённротом Грот писал Плетневу, касаясь и финнов в целом: «Мое положение было бы в высшей степени неприятно, если б я не старался применяться к образу мыслей, понятиям и нравам тех, с которыми имею дело. К счастью, в них есть столько прекрасного, благородного и почтенного, что такое применение для меня вовсе не тягостно. Дружелюбие, которое мне везде оказывают, не может не трогать меня, и чем более я узнаю финнов и Финляндию, тем более ценю их. Если я найду с их стороны взаимность, то могу быть вполне доволен. Нынешняя поездка чрезвычайно распространит и мои сведения о Финляндии, и круг моих знакомых».

И далее уже непосредственно о Лённроте: «Важно также сближение с Лённротом. Я внимательно его изучаю: это тем любопытнее, что он прошел через совершенно другую школу жизни, нежели я. Его школою были лишения и трудности всякого рода. Можно научиться у него равнодушию ко всем удобствам и приятностям. Когда они сами даются, он не прочь от них; когда их нет, ему все равно. Он не боится ни жары, ни холода, не знает ни нетерпения, ни досады от путевых неудач, всем и всеми доволен. Однако ж, здоровье его не так крепко, как можно бы предполагать. Правда, что он уже и слишком пренебрегает им; беспечность о самом себе очень заметна во всех его действиях».

Грота особенно подкупала в Лённроте простота и естественность его поведения, его умение общаться со всеми людьми как с равными, независимо от их положения. Во время путешествия Гроту с Лённротом довелось переправляться на пароме, и поскольку паромщик был занят своим нелегким трудом, Лённрот с готовностью оказал ему маленькую услугу: паромщику хотелось курить, и Лённрот взялся набить ему трубку, прикурил и подал ее — ведь он и сам был заядлым курильщиком, предпочитавшим именно трубку. Грота так тронула эта мелкая подробность, этот незаметный жест человеческого внимания в самых обыденных и вместе с тем неожиданных проявлениях, что ему самому захотелось заиметь трубку; он уже намеревался купить или заказать ее, но догадливый Лённрот прислал ее ему в подарок. В письме от 1 июля 1848 г. Грот благодарил его: «Прими искреннейшую мою благодарность за этот милый знак твоей дружбы и памяти обо мне. Хоть я и не такой усердный курильщик, как ты, однако довольно часто курю из твоей трубки. Иногда я даже беру ее с собой, когда ухожу гулять за город или иду в гости к близким знакомым». И еще примечательный штрих: в автографе цитируемого письма, написанном по-русски, Грот заботливо расставил на каждом слове ударения, чтобы помочь Лённроту в правильном усвоении устной русской речи.

А в письме к Плетневу Грот тогда же писал о своем друге и совместном путешествии: «Мало зная Лённрота, ты не можешь вообразить, что это за человек. В нем такое любезное добродушие, такая простота и непринужденность, что все его знакомые сердечно любят его <…> Хорошо ли ты помнишь его оригинальную фигуру, некрасивую, но приятную, когда к ней привыкаешь? Я даже любуюсь им, особенно когда он говорит и поводит руками, а головой покачивает взад и вперед. Рассказывая что-нибудь смешное, он сам часто хохочет. Одежда его так же оригинальна, как и приемы. На голове его суконная зеленая шапка на вате с козырьком и бархатным околышком.

Пальто сделано из деревенской шерстяной материи серо-коричневого цвета с черным бархатным воротником и такими же обшлагами: все оно стоит 16 рублей 50 копеек ассигнациями и сделано в Каяни. Его носит он и в городе. Сапоги у него крестьянские особого фасона, непромокаемые. Так одевается он не для того, чтобы странничать, а потому, что к тонкому платью не привык и должен быть очень бережлив».

Не только внешность, но и оригинальность ума привлекала в Лённроте Грота. Описывая последнюю в пути беседу с ним перед расставанием («Не теряя времени, разговаривали мы беспрестанно и могли сообщить друг другу много нового»), Грот заключал: «Для человека, живущего посреди обыкновенных житейских интересов, всегда бывает особенно поучительно послушать такого, который действует совершенно в другом мире, и притом истинного мудреца. Так было и на этот раз».

Атмосфера и интонация писем Грота таковы, что его чувство удивления и восхищения Лённротом нельзя считать ни обычной данью светской вежливости, ни преувеличенно-сентиментальным преклонением. Множество не столь, может быть, выразительных, но очень похожих подробностей физического и духовного облика и обаяния Лённрота сохранилось в памяти других его современников. Так что Грот в этом отношении не был исключением. В его живых и пытливых наблюдениях запечатлелось нечто от действительной сущности характера Лённрота.

Надо прямо сказать, что Плетнева эти путевые впечатления Грота привели в восторг. «Подробности новой поездки твоей в Каяну и свидание с нашим другом Ильей Ивановичем восхитительны», — писал Плетнев в ответном письме. И далее он развивал зародившуюся у него мысль о необходимости написать обстоятельную книгу о Лённроте— одновременно и для русского, и для европейского читателя. Самым подходящим автором такой книги-биографии мог стать именно Грот. «На твоем месте, — писал ему Плетнев, — понемногу я умудрился бы составить и напечатать совершенно в небывалом роде характеристику Лённрота, да такую, чтобы она изумила европейцев (тебе легко вдруг тиснуть ее по-русски, по-шведски, по-французски и по-немецки). Ведь это совершенно герой для Тацитовского пера».

Примерное направление будущей книги о Лённроте представлялось Плетневу следующим образом: «Надобно срисовать его сперва по отношению к образованности, в чем он нисколько не уступает спесивым ученым Германии; после описать его внешность в девственной красоте северной природы; далее войти в подробности жизни его в этом краю, о котором нельзя составить идеи, не пожив там; потом провести его перед читателем по всем картинам местной цивилизации и, наконец, заключить все это Лённротом-сыном, живущим, как дитя, у отца и матери. Выйдет книга: Северный Плутарх — для невежественных европейских спесивцев».

Следует, конечно, учитывать, что вышецитированное письмо Плетнева писалось в 1848 г., в пору европейских революций. Во многом под их влиянием, как и под влиянием всей общественной атмосферы, отношение Плетнева и к Западу, и к русскому западничеству становилось более критическим. На фоне острых политических событий во Франции и Германии относительно уединенный европейский Север — Скандинавия и Финляндия — представлялись Плетневу более спокойным регионом, и именно скандинавской и финской культурой увлекался также Грот. В ту пору Плетневу приходила мысль сделать «Современник» вообще северным журналом». Он был настолько увлечен финско-скандинавской темой, что стремился пробудить к ней интерес и у Н. В. Гоголя, о чем есть любопытные свидетельства. В письме к А. О. Россету от 11 февраля 1848 г. из Италии Гоголь, прося прислать ему «только те книги, где слышна сколько-нибудь Русь», добавлял не без улыбки: «Я очень боюсь, чтобы Плетнев не стал потчевать меня Финляндией». Впрочем, усилия Плетнева и Грота не были совершенно бесплодными, и Гоголь даже высказал желание приобрести книгу о финской флоре. В письме к С. П. Шевыреву от 3 сентября 1849 г. Грот писал: «Гоголь, вероятно, уже воротился из своей поездки. Потрудитесь передать ему, как мне жаль было, что я не мог дождаться его в Москве. Он просил меня достать ему финскую флору. Я и хотел тотчас же исполнить его желание, но, к сожалению, узнал, что финской флоры еще никогда не было издаваемо».

Небезынтересно отметить в этой связи, что книгу под названием «Финская флора» впервые издал Лённрот, но только позднее, в 1860 г. Не исключено, что десятилетием раньше Грот и справлялся о существовании подобной книги у Лённрота. Изданная Лённротом книга имела фармакологический уклон, она была о лекарственных растениях, и, возможно, именно подобного рода информация интересовала Гоголя.

Намерению Плетнева, редактора «Современника», сделать его «северным журналом» не следует особенно удивляться, тем более, что в тогдашней русской литературной периодике уже был подобный пример: с 1845 г. выходил журнал под названием «Финский вестник», издававшийся Ф. К. Дершау. В некотором смысле у Дершау были финские корни, он был сыном военного коменданта в Турку, долгое время жил в Финляндии, владел шведским языком. Между прочим, начав издавать свой журнал, Дершау отлично сознавал, что к тому времени в России вообще возрос интерес к Финляндии. Участились поездки в этот край, и для многих жителей Петербурга Финляндия явилась, по свидетельству Дершау, настоящим откровением. Как штрих эпохи приведем следующую выдержку из журнала Дершау: «В былые, еще недавние времена мы, русские, зная Финляндию по одной лишь географии, воображали ее какою-то таинственною и мрачною страною, чуждой всякого европеизма. И никто из нас не пытался проникнуть вовнутрь Финляндии, чтобы поверить истину со сказанием; и долго, долго господствовало это нелепое мнение о наших добрых северных соседях. Но вот настало время сближения и сродства финнов с русскими, и Петербург первый протянул руку дружбы великолепной столице Финляндии. Все то, что прежде казалось нам смешным и диким, вдруг сделалось полным прелести и очарования, и тысячи петербургских жителей понеслись по волнам Балтики, к веселому и шумному Гельсингфорсу. И гордая бедность финнов, и дикая, угрюмая природа страны, в воображении нашем навевавшая холод надушу, — все сделалось для нас очаровательным, и мы с восторгом спешим к финским скалам, начиная постигать дивные, поражающие красоты этой величественной природы. Мода на Гельсингфорс составляет исключение из общего закона мод. Каждая современная мания более или менее непостоянна, как петербургское небо; но вот уже семь лет как проявилась в Петербурге сознательная гельсингфорсская мания, и с каждым годом она видимо вкореняется в публику и обращается в потребность петербургского человека».

Получив от Дершау предложение о сотрудничестве в его журнале по вопросам финской и скандинавской культуры, Грот, однако, отказался и остался верен плетневскому «Современнику». Не во всем совпадали линии «Современника» и «Финского вестника», что проявилось и в их различном отношении к Финляндии. Если Дершау, как это видно и из приведенной цитаты, акцентировал «европеизм» финской жизни, привлекательность «веселого и шумного Гельсингфорса» на фоне экзотических скал, то Плетнев усматривал в Финляндии некую противоположность Западу, в фигуре Лённрота — прежде всего «сына природы» в укор «европейским спесивцам».

Однако есть в рассуждениях Плетнева и Грота о Лённроте и несомненная прозорливость, широта взгляда. В личности и деятельности Лённрота они чутко уловили синтез двух равноправных начал: слияние европейской образованности и еще не утраченной связи с национально-народной средой, финской почвой. В первичной общей постановке это очень верная и важная мысль. В той или иной форме она будет высказываться многими исследователями, хотя с различными акцентами: то в облике Лённрота будет подчеркиваться его ученость, то его преемственная связь с традиционной народной культурой. Но важен был именно синтез-слияние этих двух начал. Или, как образно выразился финский поэт Эйно Лейно, в личности Лённрота хельсинкский ученый подавал руку карельскому коробейнику.

Грот, к сожалению, не нашел возможным взяться за книгу о Лённроте. В письме-ответе Плетневу он привел три довода: 1) среди европейцев книга едва ли нашла бы читателей; 2) ее лучше будет написать потомкам, а не современникам; 3) и, наконец, собственная занятость Грота не оставляла времени на другое.

Пытаясь переубедить Грота, Плетнев писал ему: «Чтобы европейцы стали читать биографию Лённрота, нужно только написать ее вполне достойно предмета. Этот человек в мире общежития, в мире учености и в мире физиологии есть явление чисто небывалое. А такие явления возбуждают внимание повсюду <…> Потомство без нас никогда не узнает подробностей и, можно сказать, чудес его жизни. Круг твоих занятий — не одна кафедра, но вообще все, что в нравственном и умственном мире изумительно. Впрочем, ты лучше знаешь, что тебе по силам».

Плетнев был разочарован отказом, но теплые чувства к Лённроту у него остались. В следующем письме он просил Грота: «Напиши ему, что для меня совсем не все равно, помнит ли обо мне какой-нибудь житель Каяны; что я услаждаюсь мыслью о нем и поздравляю человечество, любуясь на его высокое существование».

Нет смысла упрекать Грота за ненаписанную книгу — можно только быть благодарным ему за все то, что он сообщил нам о Лённроте. К тому же слишком высоко была поднята Плетневым планка — уж очень большие ожидания он возлагал на будущую книгу, хотя его ссылки на Тацита и Плутарха относятся, конечно же, не к потенциальному биографу, а к личности самого Лённрота.

Более странным, чем отказ Грота от написания биографической книги, представляется то, что книги о Лённроте на русском языке нет и полтора столетия спустя. Особенно странно ее отсутствие в Карелии, для культуры которой Лённрот сделал так много. Чем была бы для нас эта культура без «Калевалы» и «Кантелетар», без мировой славы этих классических книг, переведенных на десятки языков? Каким был бы международный «имидж» карельской культуры без учета того, что «Калевала» оказала мощное влияние не только на литературу и искусство Финляндии, но и соседних балтийских народов? Подчас это влияние достигает весьма далеких стран — примером может служить пробудившийся интерес к «Калевале» у народов Африки, а еще намного раньше, в середине XIX века, под ее воздействием американский поэт Генри Лонгфелло написал свою «Песнь о Гайавате» на материале индейского фольклора. Достаточно пообщаться с этой поэмой в великолепном переводе И. А. Бунина (1898), как вы почувствуете ее родство с «Калевалой» даже в интонации и ритмике.

Если спросите — откуда

Эти сказки и легенды

С их лесным благоуханьем,

Влажной свежестью долины,

Голубым дымком вигвамов,

Шумом рек и водопадов,

Шумом, диким и стозвучным,

Как в горах раскаты грома?

Я скажу вам, я отвечу:

«От лесов, равнин пустынных,

От озер Страны Полночной,

Из страны Оджибуэев,

Из страны Дакотов диких,

С гор и тундр, с болотных топей,

Где среди осоки бродит

Цапля сизая, Шух-шух-га.

Повторяю эти сказки,

Эти старые преданья

По напевам сладкозвучным

Музыканта Надаваги».

В предисловии к своему переводу И. А. Бунин приводил слова немецкого поэта Ф. Фрейлиграта, переводчика поэмы на немецкий язык, о том, что Лонгфелло «открыл американцам Америку в поэзии. Он первый создал чисто американскую поэму, и она должна занять выдающееся место в Пантеоне всемирной литературы».

То же самое сделал Лённрот для Финляндии и Карелии.

В своем сверхидеологизированном прагматизме мы часто неблагодарны по отношению к прошлому, подходим к нему слишком односторонне, стараясь втиснуть его в узкие рамки нашего политизированного настоящего, бездумно отбрасывая и искажая все не приглянувшееся нам, хвастливо кичась нашим мнимым превосходством даже над выдающимися людьми и культурными явлениями прошлого.

Спасибо, что хоть кое-что о Лённроте мы узнаем в редкие дни юбилеев «Калевалы» из предисловий к ней. Впрочем, как уже упоминалось, к юбилею 1949 г. были опубликованы в русском переводе письма Лённрота к Гроту. К очередному юбилею 1985 г. на русском языке появились в сокращенном виде «Путешествия Элиаса Лённрота» (отрывки из путевых очерков, дневников и писем). Это ценные издания, и мы будем ссылаться на них, к тому же переводы отличаются хорошим качеством. Но все же это еще не биография Лённрота, а лишь материалы к ней.

Ощущавшийся недостаток знаний о личности Лённрота, его эпохе и культурно-историческом значении совершенного им порождало упрощенные представления о нем. Весьма расхожим применительно к Лённроту стало, в частности, выражение: «скромный сельский лекарь». Впервые оно промелькнуло у нас в предисловии О. В. Куусинена к изданию «Калевалы» 1949 г., а затем перекочевало в газетные статьи и даже в стихотворения некоторых поэтов.

Причем в подобных случаях подразумевалось нечто прямо противоположное тому, что имели в виду Грот и Плетнев, рассуждая о Лённроте. Подразумевалась не высота интеллектуальной «планки», которую сумел вопреки всем неблагоприятным обстоятельствам превзойти Лённрот, а, напротив, некая провинциальность и интеллектуальная ограниченность, якобы подобающие «скромному сельскому лекарю» из захолустья. Словно Лённрот нуждался в каком-то снисходительном к себе отношении. Но он вовсе в этом не нуждался и не нуждается — природная скромность сочеталась в нем с достоинством. Однако в таком снисходительном восприятии уже не подчеркивались ни европейская образованность Лённрота, ни незаурядность его природного ума, ни его научное подвижничество. Больше не было нужды в таких интонациях, как, например, в статье Грота 1840 г.: «Хвала и честь господину Лённроту! Чтобы вполне оценить услугу, какую он оказал не только своему отечеству, но и всему ученому миру, надобно знать все те трудности и лишения, которым он добровольно подвергся для совершения своего высокого замысла».

Необходимо прежде всего отрешиться от превратного представления, будто Лённрот был всего лишь «скромным лекарем» — он был и высокообразованным филологом-гуманитарием, весьма чутким и прозорливым в понимании главнейших национально-культурных задач своего времени. Да и в понимании проблем народного здравоохранения Лённрот как медик и просветитель вовсе не отставал от своего века, если взглянуть на его деятельность исторически.

О филологических возможностях Лённрота свидетельствует, в частности, его языковая подготовка, о которой обычно даже не упоминается в наших изданиях. Начав учиться поздно, только в двенадцать лет, и зная к тому времени только родной финский язык, Лённрот овладел со временем полдюжиной иностранных языков, древних и новых: древнегреческим, латинским, шведским, немецким, русским, в значительной степени французским и английским и вдобавок еще карельским и саамским. Кстати, в латыни и древнегреческом Лённрот чувствовал себя настолько уверенно, что в одно время даже подумывал сменить врачебную должность на место лицейского преподавателя этих языков, а заодно и математики, курс которой ему тоже довелось прослушать в университете (в ту пору университетская подготовка была многопрофильной). Шведский язык, наряду с финским, стал для Лённрота основным литературным языком, на немецком и русском он сравнительно свободно объяснялся, а карельским и саамским обходился в своих экспедиционных поездках по соответствующим регионам.

Нелишне напомнить и о международном признании заслуг Лённрота, являвшегося почетным членом ряда зарубежных научных обществ и академий, в том числе Российской Академии наук. Все это плохо вяжется с укоренившимся представлением о «скромном сельском лекаре», хотя по своей натуре и привычкам Лённрот действительно был очень скромным человеком, смущавшимся от малейшего намека на славословие и официальное возвышение. Сам он не увлекался ни орденами, ни медалями — ими играли его дети, в чьих тайниках они и хранились.

Подчеркнем: расхожий и упрощенный стереотип во многом обусловлен внеисторическим подходом и к личности Лённрота, и к его эпохе. Поэтому важно понять деятельность и фигуру Лённрота в контексте его времени, к чему и будут направлены наши усилия в данной книге.

Помогут в этом лучшие из существующих финских работ о Лённроте, опубликованных в разное время. Наиболее капитальным является двухтомный труд А. Анттила «Жизнь и деятельность Элиаса Лённрота» (1931 —1935), впоследствии переизданный. Фольклорно-литературной и составительской стороне деятельности Лённрота посвящены многие работы В. Кауконена, в том числе его книга «Элиас Лённрот и Калевала» (1979), переведенная на некоторые европейские языки. Врачебная деятельность Лённрота освещена в книге Р. Хейккинена (1985), и в том же году вышла краткая общая его биография, написанная Т. Королайнен и Р. Тулусто. Заслуживают внимания также книги и статьи А. Алквиста, О. А. Каллио, Э. Лейно, В. Таркиайнена, Ю. Хирна, М. Хаавио, Р. Коскимиес, эстонского исследователя и переводчика «Калевалы» А. Анниста и других авторов.

В 1990-1993 гг. в Финляндии вышло капитальное пятитомное издание избранного наследия Лённрота (общая редакция и составление Р. Маямаа). Выходу издания предшествовала серьезная научная подготовка. Оно включает около пятисот писем Лённрота, журнальные и газетные статьи, научные доклады и другие документы, охватывающие все стороны его деятельности. Это тип академического издания с подробными комментариями и указателями (шведские тексты даются без финского перевода — предполагается, что читателю доступны оба языка). Являясь первым фундаментальным изданием наследия Лённрота, оно принесет несомненную пользу исследователям.

На протяжении десятилетий наследие Лённрота привлекало по причине своей многосторонности самых разных специалистов — фольклористов, этнографов, лингвистов, литературоведов, историков культуры, медиков. Поэтому работ, в которых так или иначе освещается деятельность Лённрота, довольно много, и по мере возможности они будут учитываться в данной книге.

Лённрот был одной из тех ключевых фигур в истории своей страны, с которыми связано само зарождение и формирование современной финской нации, само ее право на историческое бытие и независимое развитие. Вот почему в сознании Лённрота, во всей его деятельности столь остро стояла проблема культурной преемственности, неразрывной и животворной связи между прошлым, настоящим и будущим нации. И фольклору, народным традициям принадлежала в этом первостепенная роль.

О многих сторонах исторической и культурной жизни пойдет речь в нашей книге, но в центре постоянно будет именно фигура Лённрота на фоне его эпохи. Сам образ времени предстанет преимущественно в лённротовском восприятии, через его личность.

Хотелось бы в этой связи предварительно сказать об особом ракурсе дальнейшего нашего изложения и о том, чем оно, вероятно, будет отличаться от предшествующих работ о Лённроте.

Как уже говорилось, весьма солидная и отлично написанная книга-биография А. Анттила, равно как и другие финские работы о Лённроте, имеют свои достоинства, и мы будем опираться на них прежде всего в фактологическом отношении.

Но Лённрот предстает в них почти исключительно как чисто финское явление, в рамках финской культуры. Сточки зрения финского читателя и истории финской культуры это в общем-то понятно и оправданно.

Однако, имея в виду зарубежного читателя, такой узконациональный подход грозит обернуться недостатком. Поэтому в нашей книге общий ракурс расширяется в двух направлениях.

Во-первых, существенно шире представлен не только финский, но и общеевропейский культурно-исторический фон деятельности Лённрота. Тем самым выявляется, что он отнюдь не был изолированным, единичным и только финским явлением. Причем это был не пассивно-нейтральный, но активно воздействующий на Лённрота фон, подобно тому как и его собственная деятельность имела международный резонанс.

И, во-вторых, в нашей книге уделяется значительное внимание тому, какими предстали перед глазами Лённрота обследованные им районы Карелии и вообще русского Севера. Если обозначить только главные пункты маршрутов Лённрота, то это Выборг, Сортавала, Петрозаводск, Кемь, Кандалакша, Кола, Архангельск, Холмогоры, Каргополь, Вытегра, Лодейное Поле, Валаамский и Соловецкий монастыри. И, разумеется, в центре его внимания были деревни, сельское население, особенно карельское и вепсское. Причем оно интересовало Лённрота не только в фольклорно-языковом отношении, но и с точки зрения быта, хозяйственных занятий, типа построек и т. д. Это же привлекало Лённрота и в русских деревнях.

Сведения, сообщаемые Лённротом, являются свидетельствами непосредственного очевидца, нередко они уникальны и потому особенно ценны. Даже, казалось бы, мелкие подробности народного быта, увиденные зорким глазом умного наблюдателя, приобретают человеческую значимость — без таких подробностей история становится пресной и безлюдной, лишенной реального аромата жизни. Сейчас как-то трудно представить себе, например, что Лённрот полтора столетия тому назад ходил по улицам Петрозаводска, наносил визиты губернатору и городскому врачу, беседовал со священником и студентами духовной семинарии, препирался с местными властями и таможенными чиновниками в связи с претензиями к его паспорту и т. д. Детали, сообщаемые Лённротом, приближают к нам прошлое, делают его осязаемым — без розовой идеализации, равно как и без назойливого обличительства.

Лённрот-путешественник был чрезвычайно любознательным, многое подмечавшим человеком, и через это мы познаем крупную личность в единстве с окружающим ее миром.

ДЕТСТВО И РАННЯЯ ЮНОСТЬ

Элиас Лённрот родился 9 апреля 1802 г. в волости Самматти Нюландской (Уусимаа) губернии на юге Финляндии. Волость Самматти расположена примерно в восьмидесяти километрах от Хельсинки к западу в сторону Турку, тогдашней столицы страны и самого древнего ее города.

Отец Лённрота, Фредрик Юхана, был сельским портным и одновременно мелким земельным арендатором, которых в Финляндии называли торпарями, а их усадьбы — торпарскими. Со временем усадьбу Лённротов стали называть «Пайккарин Торппа», что можно перевести как «Портновское подворье» — под этим названием отчий кров Элиаса Лённрота теперь известен каждому финну как национальная реликвия. Там находится музей, все содержится в таком виде, как это было почти двести лет тому назад.

Сам по себе домик, в котором родился Лённрот, весьма непритязателен с виду, размеры его скромны, он кажется низеньким, обшит серыми от времени, некрашеными досками, да и внутреннее убранство не свидетельствует о достатке.

Но домик расположен на живописном берегу озера, впереди открывается далекий горизонт, вокруг зелень и тишина, возникает чувство уединения, покоя и простора. В самом этом ландшафте с непритязательным человеческим жильем есть нечто от скромной красоты Суоми, воспетой поэтом Ю. Л. Рунебергом, современником Лённрота. Поэт воспевал именно «гордую бедность» финнов, не утративших чувства человеческого достоинства, и это же было присуще нравственным убеждениям Лённрота.

Лённрот любил родные места в Самматти. После долгого отсутствия — двадцатилетнего пребывания на севере в Каяни в должности окружного врача — он вновь вернулся в родную волость, купил крестьянскую усадьбу, где поначалу, будучи профессором университета, жил только периодически, имея квартиру также в Хельсинки, а затем находился в Самматти постоянно и там же завещал себя похоронить.

У Лённрота была особая привязанность к земле, что имело отношение не только к его субъективным эмоциям. Как увидим в дальнейшем, он считал крестьянство и земледельческий труд основой нации и государства. Этим будет определяться его взгляд на окружающий мир и образ жизни людей, особый ракурс его наблюдений над народным бытом — не только в финских, но и в тех карельских и русских регионах, в которых ему доведется побывать. Всюду он будет в первую очередь обращать внимание на то, как обстояло дело с землепользованием и земледельческим трудом, как преуспевал землепашец. Охота, рыболовство, ремесла, торговля (в том числе разносная торговля коробейников) рассматривались Лённротом по преимуществу лишь как приложение к основе основ жизни нации и общества — хлебопашеству и скотоводству. Это была крестьянская точка зрения в аграрном обществе, и именно развитое аграрное общество было в некотором смысле идеалом Лённрота.

Однако следует учитывать при этом специфику собственного социального происхождения Лённрота, а именно то, что он был сыном ремесленника, малоземельного сельского портного.

В тогдашнем сословном обществе сельские ремесленники в Финляндии составляли одну из промежуточных социальных прослоек. Хотя они и были еще в какой-то степени привязаны к земле, но все же земледелие для них являлось побочным занятием. По обычаям времени сельские портные были странствующими людьми. В поисках заказов они обходили деревни своей волости и соседних волостей, зачастую работали на дому у заказчиков, обшивая большие семьи иногда по нескольку недель кряду и затем двигались дальше. Кстати сказать, и сельские школы в Финляндии на первых порах — еще до возникновения развитой системы государственных народных школ — были как бы передвижными (так называемые kiertokoulut); учитель странствовал из деревни в деревню, обучал азбуке, давал задание и обещал прийти снова. И поскольку специально учителей еще не готовили, в их роли нередко выступали, наряду с младшими священниками, канторами и пономарями, также грамотные сельские ремесленники. Во всяком случае среди деревенских жителей они были в числе первых, кто понимал пользу грамоты. И это тоже отразилось в литературе, например, в рассказах известного финского юмориста Майю Лассила.

Промежуточный род занятий торпарей-ремесленников порождал и «промежуточную» психологию. Сельские ремесленники жили обычно бедно — земли было мало, а в неурожайные годы, когда население голодало, не хватало и заказов. И все же сельские ремесленники, ввиду особого рода их занятий, склонны были выделять себя из общей крестьянской массы — они работали не мотыгой и киркой, а иголкой и ножницами, они сознавали себя мастеровыми людьми, у которых была своя цеховая гордость. Пережитки прежней (средневековой) цеховой системы — по меньшей мере в психологии людей — еще давали о себе знать. Все это превосходно изобразил в своих комедиях и прозе Алексис Киви (1834-1872), крупнейший финский классик, который и сам был, подобно Лённроту, сыном сельского портного. Не случайно в его комедии «Помолвка» изображены сельские портные, а в комедии «Сапожники из Нумми» само за себя говорит название.

Эти наблюдения и рассуждения подводят нас к тому, чтобы подчеркнуть одну из культурно-исторических особенностей эпохи Лённрота, равно как и его биографии. Сельская ремесленническая среда, из которой он вышел, являлась в известном смысле как бы предтечей (или одной из предтеч), только-только зарождавшейся тогда национальной интеллигенции. Речь идет именно о финноязычной интеллигенции, корни которой были в народе, включая ремесленническую среду. Можно вспомнить еще одну судьбу — Андерса Шёгрена (1794 — 1855), старшего современника Лённрота, одного из первых ученых-финноугроведов, ставшего российским академиком. Он был финского происхождения, сыном сельского сапожника, прошел трудный путь в науку, и к нему мы еще будем обращаться, поскольку с ним была связана деятельность Лённрота.

Как наиболее подвижная часть сельского населения ремесленники больше других видели вокруг себя, чаще бывали с заказами в чужих домах, более зажиточных, а иногда и господских, хозяева которых были образованными людьми, говорили по-шведски, читали шведские книги и т. д. В какой-то мере это располагало к образованию и бедную ремесленническую среду. И когда сыновья сельских портных и сапожников обнаруживали с малых лет явные природные способности, заметные и простому глазу, отцы не препятствовали их тяге к образованию и даже содействовали этому.

Именно так случилось и с Лённротом, и с Шегреном, и с Киви. Конечно, для этого нужно было счастливое стечение многих обстоятельств, которое наблюдалось, к сожалению, не часто. Лённрот, например, надолго остался единственным человеком в своей волости, сумевшим попасть в университет.

Отнюдь не лишенный чувства собственного достоинства и даже некоторой гордыни, сельский портной Фредрик Юхана Лённрот постарался дать своим сыновьям благозвучные двойные имена, как это было принято у образованных господ. Трех братьев Элиаса звали: Хенрик Юхана, Адольф Фредрик, Густав Эдвард. Для уха финского крестьянина эти имена звучали как шведские и господские. Только младший Элиас остался при крещении с одним и более обыденным (библейским: Илья-пророк) именем. По преданию, случилось это по чистому недоразумению. Новорожденного повезла крестить в довольно отдаленный пасторат соседка Лённротов, которой было наказано передать священнику желаемое двойное имя, но в дороге она его запамятовала, и священник уже по собственной инициативе дал младенцу просто библейское имя Элиас, без модных господских новшеств.

Семья была многодетной, после Элиаса родились еще брат и две сестры. Жили в крайней нужде, часто приходилось питаться обычными тогда для голодной бедноты суррогатами — лепешками с примесью сосновой коры, похлебкой из молотого мха-ягеля (обычного корма северных оленей). Дети вынуждены были просить милостыню, что тоже было привычным в тогдашних условиях. Лённрот потом признавался, что самым ранним воспоминанием детства для него был голод. Мальчик робкий и стеснительный, он не смел, по свидетельству соседей, просить милостыню и стоял у дверей бессловесный, не в силах открыть рта, пока хозяйка сама не вступала с ним в беседу.

Отец был человеком по-своему одаренным, однако не слыл образцовым семьянином. В детские годы Элиаса отец позволял себе часто пить, страдал запоями, чем доставлял много хлопот семье. Крутой нрав хмельного родителя приводил к скандалам и вынуждал мать с детьми искать приюта у соседей и оставаться там по нескольку дней. Вместе с тем отец отличался живостью воображения и ироническим умом, любил сочинять забавные насмешливые песни на местную «злобу дня» и сам же распевал их, обладая хорошим голосом.

Подросший Элиас стал в свою очередь обходить соседские дома и исполнять духовные песни — по давней традиции так поступали еще в средневековье школяры, за что полагалось угощение и скромное вознаграждение либо деньгами, либо натурой. Отец пробовал учить сына искусству пения, сетуя, однако, на его слабый голос. Выросший и возмужавший Лённрот был заботливым сыном, не таил на отца прошлых обид. Оказавшись в Каяни, он купил для родителей усадьбу поблизости от города и всячески помогал им до конца их жизни.

Упомянем и о деде Элиаса по отцу, тоже сельском портном. Вообще этим ремеслом и мелким арендаторством занимались и другие его предки. Дед тоже был известен сочинительством песен и вдобавок играл на скрипке — этот инструмент успел к тому времени уже стать народным и отчасти вытеснил традиционное кантеле. Между прочим, эту смену музыкальных инструментов в народе впоследствии отметил Лённрот в предисловии к сборнику «Кантелетар». Сам он сохранил любовь к старинному кантеле.

Вначале отец стремился приобщить своих сыновей к портновскому ремеслу, в том числе Элиаса. В сыновьях он видел продолжателей фамильной профессии. Элиас был послушным и старательным мальчиком, помогал отцу и нередко странствовал вместе с ним от усадьбы к усадьбе в поисках заказов. Постепенно он стал искусным портным и даже в студенческие годы подчас шил для себя сам. Да и в преклонном возрасте, будучи уже на профессорской пенсии, Лённрот не пренебрегал старинными обычаями — в его доме обходились в значительной мере домотканой и дома сшитой одеждой.

Но уже в самые ранние годы у Элиаса стали наблюдаться иные влечения. И домашние, и соседи замечали в нем нечто особенное, отличавшее его от других детей. В своей среде он казался даже несколько странным и замкнутым ребенком — любил уединение, часто погружался в свой особый мир, словно не замечая происходящего вокруг. Но это вовсе не означало отсутствия внимания и любознательности. Еще в возрасте четырех лет Элиас заинтересовался буквами в книге, которую читал один из его братьев. В пять лет Элиас и сам начал читать по складам и вскоре проявил себя страстным книгочеем. Читал он пока что только по-фински, а количество финских книг тогда оставалось еще крайне ограниченным. Они были по преимуществу религиозного содержания, об их издании заботилась лютеранская церковь, и она же устраивала для детей ежегодные чтения, на которых способности Элиаса были скоро замечены. В семье было решено направить мальчика в школу. И поскольку в крестьянской среде образованными слыли в основном священники, то ученая стезя Элиаса ассоциировалась в сознании односельчан с возможным его восхождением в духовный сан.

В ту пору, в начале XIX в., школ в Финляндии было еще мало, главным образом только в губернских городах.

А финских школ не было вовсе. О школах с преподаванием на финском языке еще только мечтали отдельные энтузиасты, до осуществления этой мечты было далеко.

Об университетском же образовании на финском языке и разговоров не возникало, в начале XIX в. это выглядело бы утопией.

И школьное и университетское образование еще долго оставалось шведоязычным. Ведь Финляндия лишь семь лет спустя после рождения Лённрота, в 1809 г., была отделена от Швеции и присоединена к России. Под властью Швеции она до этого находилась около шести веков, что имело свои последствия. Католическая церковь в свое время пользовалась при богослужениях латинским языком, непонятным народу, а лютеранская церковь перешла на народный язык. И хотя в связи с этим книги на финском языке появились еще в середине XVI в. однако условия оставались такими, что литературный финский язык не мог нормально развиваться, слишком узкой была сфера его применения. На нем издавались почти исключительно элементарные религиозные книги для народа. Школьное образование, судопроизводство, административно-государственные дела — все это еще и в XIX в. велось на шведском языке, хотя с середины столетия кое-что стало меняться. Замедленность культурного развития объяснялась во многом разного рода политическими препонами — и со стороны шведско-финляндских сановников, и со стороны царского правительства.

Чтобы сложилось представление о реальном положении вещей, укажем только на некоторые хронологические рубежи. В 1847 г. на финском языке был издан первый учебник геометрии для будущих финских школ. Но вскоре, в 1850 г., вышел цензурный устав, запрещавший издание на финском языке всех книг, за исключением религиозных и элементарно-хозяйственных; одновременно в члены Общества финской литературы запрещалось принимать крестьян, ремесленников, студентов и вдобавок женщин; а заодно запрещались публичные объявления о собраниях любого характера.

Лишь в 1858 г. в Финляндии была основана первая средняя школа с преподаванием на финском языке, открывавшая для своих выпускников путь в университет. В том же году в университете была защищена на финском языке первая докторская диссертация (до этого диссертации защищались в основном на латыни, отчасти на шведском языке). И хотя в 1850 г. в университете была впервые учреждена должность профессора финского языка, но преподавание на этом языке еще долго оставалось ограниченным. В 1863 г. правительству было внесено предложение о развитии школьного образования на финском языке, после чего был принят указ о двадцатилетнем сроке осуществления практического языкового равноправия. В 1863 г. возникла первая на финском языке учительская семинария для подготовки преподавателей финских школ. Но прошло по меньшей мере четверть века, прежде чем финский язык стал преобладать в образованной среде, в том числе в науке и литературе.

В начале же XIX в., когда ничего этого еще не было, образование Лённрот мог получить только на шведском языке.

Осенью 1814 г. старший брат Хенрик отвез двенадцатилетнего Элиаса в шведскую школу в Таммисаари, в пятидесяти километрах от Самматти. В школе был только один учитель, отчасти понимавший по-фински, но языком обучения был шведский. Овладение шведским, которого Элиас до этого совсем не знал, стало для него первейшей задачей. Он проявил большое упорство и прилежание, с учебой справлялся. Но, разумеется, для свободного владения шведским языком требовалось время. Одно дело научиться читать на новом языке и совсем другое — воспринимать на слух быструю устную речь; и, наконец, самое трудное — научиться самому безошибочно говорить, писать, думать на данном языке, то есть вполне усвоить его, сделать прежде незнакомый язык естественным средством общения. В Таммисаари Элиасу приходилось отчасти объясняться еще по-фински, хотя учитель и требовал избегать этого.

Уже в декабре 1815 г., то есть через год с небольшим, Элиас вынужден был покинуть школу в Таммисаари. Главная причина этого — нестерпимая нужда, которой даже он при своем желании учиться не мог выдержать. Квартировал Элиас в доме одинокой старой женщины, которой он помогал по хозяйству: приносил дрова, подметал и расчищал от снега двор, и за эти услуги она предоставляла ему бесплатный приют. Но кормиться он должен был сам, а еды не хватало; хозяйка видела, как он голодает, но содержать его не могла. У Элиаса не было денег на учебники, родительская помощь оказалась недостаточной. И к Рождеству он решил вернуться в Самматти, чтобы портняжничать вместе с отцом и братьями.

Мысль о продолжении учебы тем не менее не покидала Лённрота. Перерыв был для него только временной передышкой на трудном пути.

Весной 1816 г. он отправился в город Турку поступать в местную кафедральную школу (при старинном кафедральном соборе), что открывало затем доступ в университет. В кафедральной школе состоялось вступительное собеседование с ректором, и сразу же вновь возник вопрос о шведском языке, о степени владения им.

Уже на склоне лет Лённрот в одном из писем, которое было ответом на просьбу известного писателя С. Топелиуса сообщить сведения о своей биографии, следующим образом рассказал об этом собеседовании. Школьный ректор беседовал и задавал вопросы по-шведски, но поскольку Элиас норовил в ответах вставлять финские слова и даже целые фразы, то после тщетных предупреждений суровым экзаменатором было поставлено условие: или будешь отвечать по-шведски, или сейчас же отправишься домой на той же повозке, на которой приехал. По словам Лённрота, это был самый тяжкий экзамен в его жизни. Он заставил-таки себя отвечать по-шведски и был принят в кафедральную школу.

В школе большое внимание уделялось языкам — латыни, древнегреческому, там же Лённрот впервые начал изучать русский язык. Как и в Таммисаари, он хорошо справлялся с учебой и числился в первых учениках своего класса. Но жизнь для него по-прежнему была трудной, полуголодной, к тому же до дома теперь был более далекий путь. Расстояние в девяносто километров Элиас обычно проходил пешком, поскольку денег на оплату извозчика не было. Весной 1818 г., после двух лет учебы в Турку, Лённрот вновь был вынужден из-за крайних лишений оставить школу, решив кое-что подзаработать для продолжения учебы.

Без малого два года Элиас провел в Самматти в родительском доме. Занимался портняжным ремеслом, ходил по окрестным домам исполнять духовные песни. Чаще всего вознаграждение за песни давали продуктами, обычно зерном, и Элиас копил про запас зерно для будущей учебы.

Наконец в марте 1820 г. Элиас поступил в лицей города Порвоо, после окончания которого тоже можно было попасть в университет.

Но учиться в Порвоо ему довелось недолго. Уже через две недели после поступления в лицей ему предложили место ученика и помощника аптекаря в городе Хяменлинна. Аптекарю нужен был юноша, хорошо знающий латынь, и в лицее ему указали на Лённрота в качестве наиболее преуспевающего. Элиас с готовностью согласился, надеясь, что и с учебой потом как-нибудь устроится. Обещанное вознаграждение было скромным, но для него пока достаточным и весьма желанным: ему обещали свою комнатку в аптекарском доме, хозяйский стол и кое-что из одежды, но безденежного жалования. Элиасу улыбнулась удача: быть сытым и одетым, жить в приличных условиях. Кроме того, новое место означало общение с новой средой. Аптекари в Финляндии относились к среднему классу, их быт отличался от простонародного быта. В аптекарском доме за общим столом Элиаса деликатно учили светским манерам, он стал чуть больше следить за своей одеждой.

Главное же заключалось в том, что за два года пребывания в Хяменлинна Лённрот, наряду с фармацевтическими обязанностями, усиленно занимался самообразованием, готовясь в университет. К этому его поощряли местный врач Э. Сабелли и ректор городской школы X. Лонгстрём — последний давал Элиасу бесплатные частные уроки, а врач Сабелли и впоследствии поддерживал его, ссужая деньгами. К счастью, эти люди заметили и оценили способного юношу, проявили к нему доброту и участие.

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ГОДЫ

В октябре 1822 г. Элиас Лённрот был зачислен студентом на философский факультет Туркуского университета. Со вступительными экзаменами он справился успешно, даже несколько лучше других, получивших более систематическое школьное образование.

Одновременно с Лённротом студентами Туркуского университета стали еще двое юношей: Юхан Людвиг Рунеберг (1804—1877), будущий поэт, и Юхан Вильгельм Снельман (1806—1881), будущий философ и главный идеолог финского национального движения.

Всем троим суждено было стать в истории финской культуры самыми выдающимися представителями своей эпохи. Иногда проводят градацию их известности: если Снельман, как считается, достиг общенациональной известности, а Рунеберг — общескандинавской, то к Лённроту со временем пришла мировая известность.

Как бы то ни было, но всех их по праву называют в Финляндии великими людьми, а еще именуют будителями финской нации, стоявшими у истоков ее культурного возрождения. В память их совместной студенческой юности: скульптурная группа из трех бронзовых фигур украшает сегодня территорию Туркуского университета.

В начале XIX в. университетское образование существенно отличалось от сегодняшнего. Студент получал, может быть, не столь глубокие, но более разносторонние знания. Философский факультет имел в основном общегуманитарный профиль, но включал и естественнонаучные дисциплины. Лённрот слушал лекции по древнегреческой и древнеримской литературе и соответствующим языкам, по восточным литературам, по русскому языку и литературе, по всеобщей истории, математике, физике, химии, истории природы. Только после всего этого Лённрот перешел на медицинский факультет, чтобы получить специальность врача.

Для сельского юноши университетские годы, проведенные сначала в Турку, затем в Хельсинки, много значили в общем духовном развитии. Выходец из бедняцкой среды, он должен был прежде всего утвердить себя в новом окружении, соблюсти и отстоять свое человеческое достоинство. Уже говорилось о том, что Лённроту от природы было свойственно ровное отношение к людям независимо от их материального положения. По отношению к себе ему доводилось испытывать нечто иное. Еще в Таммисаари однокашники из более обеспеченных семей насмехались над его бедностью, над тем, что он даже вынужден был собирать милостыню.

Бедность Лённрота не осталась тайной и в Турку. Еще учась в кафедральной школе, он подрабатывал тем, что служил посыльным в нюландском студенческом землячестве университета.

Когда он сам стал студентом и должен был войти именно в это землячество, кое-кто вспомнил про мальчика-посыльного и посчитал его прием оскорбительным для студенческой корпорации. Все это происходило публично, на студенческом собрании, и неизвестно, чем бы кончилось, если бы не вмешательство куратора нюландского землячества, профессора-медика Ю. А. Тёрнгрена, своей отрезвляющей репликой напомнившего, что и «святым апостолам выпадали на долю лишения».

Несмотря на то, что в университете Лённрот получал небольшое пособие и вдобавок его кредитовали опекуны, средств все равно не хватало, и нужно было думать о заработках. При всей скромности расходов в университетском городе деньги нужны были не только на учебу, но и на какие-то минимальные развлечения, которых требовал сам возраст. Бывали праздники и вечеринки, от участия в которых не хотелось да и невозможно было отказываться. По примеру других студентов Элиас поступил на курсы танцев. Его товарищ по комнате увлекался занятиями музыкой и уговорил Элиаса вступить в музыкальный кружок. Элиас стал учиться игре на флейте, приобрел инструмент и сохранил его на всю жизнь. Он брал флейту с собой в далекие фольклористические экспедиции, она помогала общению с местными жителями. Например, прибыв в незнакомую деревню и увидев ребятишек, Лённрот принимался наигрывать народные мелодии, завязывалась беседа, подходили люди, было удобно расспросить о местных рунопевцах, договориться о ночлеге и прочих вещах. От собирателя песен общение с народом требовало умения и даже искусства — иначе не возникало доверительного и плодотворного контакта. Игра на флейте была для Лённрота-собирателя сопутствующим искусством, он называл себя в шутку «новым Орфеем». Лённрот с удовольствием играл и на деревенских праздниках, когда его об этом просили.

Одним из традиционных способов приработка для бедствующих студентов было домашнее репетиторство в обеспеченных семьях. В истории финской культуры этим занимались в юные годы многие знаменитости — от Лённрота и Рунеберга до нобелевского лауреата Ф. Э. Силланпя.

Лённроту помог найти место домашнего учителя все тот же профессор-медик Ю. А. Тёрнгрен. Сначала место нашлось в семье туркуского чиновника, а затем профессор Тёрнгрен, приглядевшись к старательному студенту, решил пригласить его в собственную семью для обучения и воспитания своих детей, главным образом малолетнего приемного сына. К своим обязанностям домашнего учителя в семье Тёрнгренов Лённрот приступил весной 1824 г., и это было началом его длительного общения с нею, которым он чрезвычайно дорожил.

Профессор Ю. А. Тёрнгрен сам происходил из бедной семьи, однако многого достиг, в том числе материального благополучия. У него было солидное состояние и богатое имение в местечке Лаукко (губерния Хяме). Не дворяне и не аристократы, хозяева были просты в обращении, добросердечны и общительны. Профессор Тёрнгрен возглавлял тогда медицинское управление Финляндии, в его гостеприимном доме собирались врачи, другая интеллигенция. Хозяйка дома относилась к Лённроту по-матерински, его письма к ней согреты душевным теплом и сыновней благодарностью. Лённрот регулярно бывал в городском доме Тёрнгренов, а все каникулы проводил обычно в имении Лаукко. В последующие годы он часто навещал Тёрнгренов, подолгу жил в Лаукко, а в письмах рассказывал о своих занятиях, в том числе о фольклорных поездках. Как считают исследователи, именно в Лаукко, — и не без влияния и одобрения хозяйки дома, — Лённрот впервые начал записывать народные песни. Он записал, в частности, несколько вариантов знаменитой средневековой баллады «Гибель Элины» (сюжет которой, как было установлено исследователями, связан как раз с данной местностью, с семейной драмой прежних владельцев имения). Юношеские записи этой баллады Лённротом не сохранились, но на их основе он потом составил ее сводный текст, вошедший в сборник «Кантелетар». (Упоминание о балладе встречается уже в описании первой фольклорной поездки Лённрота 1828 года.) Вплоть до 1849 г. Лённрот нередко приезжал в имение Лаукко, чтобы поработать и отдохнуть. Готовя к печати второе издание «Калевалы», он прожил там почти целый год.

Общение с семьей Тёрнгренов повлияло также на выбор Лённротом профессии врача.

Здесь следует иметь в виду, что профессиональным филологом по отечественной культуре Лённрот тогда еще не мог стать, — для этого не было условий. В его студенческие годы в Туркуском университете еще не было ни специальной кафедры, в задачу которой входила бы подготовка профессионалов по финскому языку, фольклору и литературе, ни преподавателей по соответствующему профилю. Из университетских преподавателей финским языком в ту пору непосредственно занимался только Рейнхольд фон Беккер (кстати, родственник Тёрнгренов), но и он официально числился не финнистом-филологом, а ассистентом кафедры истории, то есть финский язык был для него еще как бы побочным, не основным занятием. Начиная с 1820 г., Беккер издавал единственную тогда финноязычную (еженедельную) газету, публиковал в ней собранные им народные песни, обсуждал вопросы развития литературного финского языка.

В контакте с Рейнхольдом фон Беккером и под его непосредственным руководством, с использованием собранных им материалов, определились в студенческие годы и фольклорные интересы Лённрота. Темой своей магистерской диссертации, по совету Беккера, он избрал руны о Вяйнямейнене. В феврале 1827 года диссертация (на латинском языке) под названием «Вяйнямейнен — древнефинское божество» была опубликована и защищена. Она была невелика по объему, всего шестнадцать страниц. Ее рукописное продолжение, к сожалению, погибло при пожаре Турку в начале сентября 1827 г. К тому времени Лённрот успел сдать экзамены на кандидата философии. Его гуманитарно-филологическое образование в университете формально этим и ограничилось, дальше он специализировался по медицине.

Пожар Турку, уничтоживший значительную часть города, включая университет, имел и другие последствия. Университетские занятия возобновились только через год, причем уже не в Турку, а в Хельсинки, новой столице Финляндии. Соответственно университет назывался отныне Хельсинкским (в официальных документах —Александровским, по имени императора Александра I).

Осень 1827 г. и последующую зиму Лённрот провел в имении Лаукко у Тёрнгренов. В апреле 1828 г. он отправился на две недели в Самматти к родителям и оттуда в начале мая предпринял свое первое продолжительное путешествие за рунами. Оно длилось четыре месяца, вплоть до начала сентября. Лённрот успел побывать в финляндских губерниях Хяме, Саво и Приладожской Карелии (конечным пунктом был город Сортавала), хотя первоначально он намеревался обследовать также Приботнию и Беломорскую Карелию.

Заблаговременно готовясь к своей первой поездке, Лённрот запасся имевшимися к тому времени немногочисленными публикациями рун (в его заплечном мешке была походная библиотечка); некоторые тексты он скопировал в тетрадь — все это нужно было для того, чтобы лучше ориентироваться в уже известном материале и со знанием дела вести беседы с рунопевцами.

О поездке 1828 г. Лённрот тогда же написал довольно подробный путевой очерк (на шведском языке), видимо, намереваясь его опубликовать. Однако, долго пролежав без движения, рукопись была напечатана только посмертно — сначала на шведском и финском языках в 1902 г. в общих сборниках его путевых очерков и позднее отдельным финским изданием (1951 г.).

Путевой очерк Лённрота озаглавлен на несколько романтический лад: «Странник». Он интересен не только в фольклористическом и автобиографическом отношении, но и как литературное произведение с жанровыми приметами того времени. Как известно, жанр путешествий был весьма распространен среди европейских писателей-сентименталистов и затем романтиков. Были путевые очерки в прозе (например, знаменитое «Сентиментальное путешествие» Лоренса Стерна в английской литературе, «Письма русского путешественника» H. М. Карамзина, «Путевые картины» Генриха Гейне); были стихотворные поэмы-путешествия и лирические циклы («Паломничество Чайльд Гарольда» Дж. Байрона, «Песни странствий» Иозефа фон Эйхендорфа).

В путевом очерке Лённрота присутствует лирико-романтическая индивидуальность автора. Как и положено у романтиков, в очерке есть окрашенный легкой иронией и юмором литературный зачин, повествование с самого начала ведется от первого лица, все описываемые события происходят с участием авторского «я». Автор не просто отчитывается в совершенной поездке, но стремится к определенному литературному стилю. Из очерка возникает представление о конкретном молодом человеке двадцати шести лет с соответствующими возрасту увлечениями, честолюбием и самоиронией, открытой улыбкой и расположенностью к людям. В поездке 1828 г. Лённрот по молодости лет довольно много времени потратил на то, чтобы навестить по пути знакомых по университету, останавливался в усадьбах и пасторатах, где ему оказывали гостеприимство. Более интенсивная собирательская работа развернулась только со второй половины поездки, и на полное осуществление первоначального экспедиционного плана во всем объеме не хватило ни времени, ни денег.

Но общий итог первой поездки Лённрота получился неплохой — ему удалось тогда записать больше рун, чем любому из его предшественников, всего около трехсот фольклорных произведений. Это были по преимуществу заговоры, свадебные и лирические песни с традиционной «Калевальской» метрикой и так называемые «новые песни» более позднего происхождения, ритмически (также мелодически) отличавшиеся от более традиционных. Собственно эпических рун на древние сюжеты было меньше. На основе собранного материала Лённрот опубликовал в 1829—1831 гг. четыре отдельных выпуска рун под названием «Кантеле».

Таким образом, наряду с несколько «развлекательным» уклоном, первая поездка Лённрота преследовала вполне серьезные цели. Она помогла формированию его именно как собирателя, а вместе с тем и как публикатора и исследователя. Важное начало было сделано. Молодому Лённроту необходимо было прежде всего получить конкретное представление о Финляндии, своей родине, о разных ее районах, о народе и народной культуре в широком смысле слова, с учетом ее регионального многообразия. Лённрот был уроженцем юго-западной Финляндии, в восточных районах страны он до этого не бывал. Между тем именно восточные районы и в особенности российская Карелия, до которой Лённрот пока не добрался, нуждались в тщательном обследовании.

Кроме того, в первой поездке Лённрот учился налаживанию контактов с народом. В «Страннике» он рассказывает, что отправился за песнями в обычной крестьянской одежде, чтобы не привлекать к себе особого внимания. Впрочем, это не требовало какой-то театральной маскировки — он и в обыденной жизни одевался просто. Конечно, крестьян ввести в заблуждение было трудно, при ближайшем знакомстве обнаруживалось, что гость не совсем крестьянин. Заблуждались разве только содержатели постоялых дворов, неохотно предоставлявшие лошадей, поскольку не верили, что у заезжего «простолюдина» могли быть на это деньги. В молодости Лённрот был темноволосым и смуглокожим, из-за чего его подчас принимали даже за бродячего цыгана. Крестьяне в беседе довольно быстро догадывались, что с ними говорит образованный, ученый человек. В деревнях Лённрота называли «магистром» — магистрами для крестьян были все люди с университетским образованием. Доверительному общению помогало умение Лённрота держаться с естественной простотой и уважением к любому собеседнику, без спеси и гордыни.

Об игре на флейте в целях общения уже говорилось, но иногда, по рассказам Лённрота, было кстати спеть во время беседы хотя бы отрывок из старинной руны. Это как бы снимало психологические барьеры между ним и деревенскими жителями, теплела атмосфера, быстрее происходило знакомство. Люди становились более открытыми, гость становился для них своим человеком.

Впрочем, не всегда удавалось преодолеть сдержанность и недоверие, на что были особые причины. Лённрот рассказал о случае, когда он, переночевав в пасторате, отправился на следующее утро за два-три километра к известному в округе рунопевцу-заклинателю по фамилии Хассинен, который, однако, воздержался от исполнения заклинаний незнакомому пришлому человеку. Лённрот услышал от него только две заклинательные руны —дальше исполнять он отказался, тем более не позволил записывать, остерегаясь оказаться в списке колдунов-заклинателей, к которым могли быть предъявлены претензии со стороны властей и церкви.

Крупнейшим открытием Лённрота в первой поездке стала встреча с Юхани Кайнулайненом в деревне Хумуваара прихода Кесялахти. Исследователи считают его одним из самых выдающихся рунопевцев после знаменитого Архипа Перттунена из деревни Ладвозеро Беломорской Карелии, с которым Лённрот встретился шесть лет спустя, весной 1834 г.

По рассказу Лённрота, в дом Кайнулайненов он пришел дождливым воскресным вечером (8 июня 1828 г.), но Юхани, старшего из братьев Кайнулайненов, не оказалось дома — он был на сплаве леса и должен был вернуться в понедельник. Лённрот решил ждать, тем более что Юхани, по словам братьев, знал много рун. В доме к Лённроту отнеслись дружелюбно, и ждать ему пришлось до среды. Юхани вернулся усталый и смог приступить к исполнению рун только к вечеру. А утром следующего дня он собрался было снова на работу, теперь уже вместе с братьями. Лённроту не оставалось ничего другого, как уговорить братьев за особую плату выполнить дневную работу Юхани, чтобы тот смог остаться дома петь руны. Сам Юхани был доволен таким решением, — по его словам, еще никогда его рунопевческое искусство не вознаграждалось целым днем отдыха. Лённрот провел с ним еще один день: на этот раз договорились, что Юхани остается дома работать по хозяйству и одновременно исполнять руны.

Этот описанный Лённротом случай весьма показателен — именно в том смысле, насколько чужда была крестьянской жизни праздность и как непросто было собирателю согласовать с ее трудовым ритмом свои собственные цели.

В очерке Лённрот не цитировал рун, но как исключение привел три заклинательных руны Юхани Кайнулайнена. Это были охотничьи заклинания (охота на оленя, лису, зайца). Из описания Лённрота следует, что Юхани усвоил руны в детстве от отца и считал их некой реликвией, священным даром от прежних времен. С современным «просвещенным веком» руны-заклинания уже плохо уживались, но для него, Юхани, они были дорогим воспоминанием детства.

Другой примечательный фольклорно-этнографический эпизод в очерке — описание крестьянской свадьбы. В качестве гостя Лённрот был ее равноправным участником. Особенно к месту пришлась его игра на флейте, поскольку другой музыки на свадьбе не было, только пение. Лённрот сожалел, что не видел всей свадебной церемонии, — к дому невесты в соседнюю деревню он не догадался поехать и был свидетелем событий только в доме жениха. Лённрот подробно описывает свадебный спектакль-игру, традиционные вопросы-ответы при прибытии молодых, роль каждого из них за праздничным столом, вручение подарков родителям и родственникам, собирание гостевых денег для невесты и т. д. Наряду с этим Лённрот размышляет над возможным историческим «возрастом» тех или иных обрядов свадебного ритуала: одни из них могли быть более древними, другие относительно поздними. Он ссылается при этом на фольклор, в том числе на эпические руны, в которых мотивы сватовства и свадебных поездок занимают важное место. В архаических рунах с сюжетами о сватовстве жених обычно должен пройти через серьезнейшие испытания, с честью исполнить так называемые «трудные задачи» — чаще всего таких задач три, и они могут быть самого фантастического свойства: поймать чудесного оленя, выковать чудо-мельницу Сампо и т. д. Все это Лённрот потом подробнейшим образом отразит в «Калевале». Сюжеты о сватовстве займут в ней центральное место, и вообще весь цикл свадебных обрядов и свадебных песен будет представлен в «Калевале» весьма широко. Уже в очерке 1828 г. Лённрот подчеркнул важность брачного акта и церемонии сватовства в народной жизни. Задавался Лённрот в очерке и такими вопросами: что означает в обрядовой поэзии выражение «продать невесту» и какова была степень свободы выбора в брачном союзе для каждой из сторон, особенно для невесты, — как в древние времена, так и в новейшие? Эти вопросы тоже будут играть существенную роль в сюжетосложении «Калевалы».

Впрочем, как отмечал Лённрот в очерке 1828 г., и в современном ему сословном обществе, среди представителей верхних сословий, свобода выбора в браке далеко не всегда соблюдалась: женились и выходили замуж часто по родительской воле, по сложившимся сословным нормам, иначе говоря, по расчету.

Что касается народной, крестьянской свадьбы, то пожеланием Лённрота было, чтобы она стала предметом всестороннего изучения. По его мнению, народную свадьбу следовало обследовать в сравнительном плане, на основе многократных ее описаний в разных регионах страны.